| |

« A

New Old Play » de Qiu Jiongjiong : l’opéra du Sichuan

revisité comme mémoire populaire

par

Brigitte Duzan, 18 juin 2025

Premier long métrage de fiction de

Qiu Jiongjiong (邱炯炯),

« A New Old Play » (《椒麻堂会》)

a commencé sa carrière en obtenant le prix spécial du jury

au festival de Locarno en août 2021. Il a poursuivi avec,

entre autres, le prix du jury du festival des

Trois-Continents à Nantes en novembre 2021 et le prix

FIPRESCI au festival de Hong Kong en août 2022. Sorti sur

les écrans français le 11 juin 2025 grâce au distributeur

Carlotta Films,

le film a – comme ailleurs – remporté l’adhésion

enthousiaste du public comme des critiques qui ont pu le

voir.

| |

A New Old Play |

|

On

peut résumer l’histoire en quelques mots rapides : un grand

acteur de l’opéra du Sichuan vient de mourir et se retrouve

à la porte du monde des enfers ; accueilli par les deux

gardiens en poste, il revit les moments les plus mémorables

de son existence d’artiste confronté à l’histoire

tumultueuse de la Chine du 20e siècle.

C’est

à la fois vrai, et trompeur : vrai pour ce qui concerne les

grandes lignes du scénario, trompeur car tout est dans les

détails, narratifs et esthétiques. « A New Old Play » est

une œuvre d’artiste à contre-courant du cinéma actuel, et

surtout du cinéma chinois, mais le présenter ainsi serait

encore réducteur, car « A New Old Play » est avant tout un

film éminemment personnel, de par sa conception même, mais

aussi par les choix et exigences esthétiques de sa

réalisation.

·

Une

histoire familiale

« A

New Old Play » est inspiré de l’histoire familiale du

réalisateur, et plus précisément celle de son grand-père,

Qiu Fuxin (邱福新),

célèbre acteur d’opéra

du Sichuan

(川剧),

décédé en 1987 alors que Qiu Jiongjiong avait dix ans.

Pour le 30e anniversaire de sa mort, en 2017, le

père du réalisateur a écrit une biographie du grand acteur,

et a demandé à Qiu Jiongjiong d’en illustrer les 15

chapitres – ce qu’il a fait, en l’espace de deux mois. Son

grand-père avait exercé une influence prédominante sur son

éducation et sa formation hors des sentiers battus

universitaires et institutionnels ; il apparaît en filigrane

dans son œuvre, à commencer par son deuxième court métrage,

« L’Ode à la joie » (《彩排记》),

c’est-à-dire « Répétitions ». C’était déjà un hommage à

l’art de Qiu Fuxin, réalisé en 2007, pour le 20e

anniversaire de la disparition du grand artiste, spécialiste

des rôles de chou (丑),

un rôle bien plus important dans l’opéra du Sichuan que dans

les autres opéras traditionnels chinois.

Qiu

Fuxin dans l’opéra du Sichuan « Deux collectes d’or »

《双拾黄金》

https://www.youtube.com/watch?v=mDnpephEhTQ

La vie

de la troupe familiale, baptisée Xin You Xin (“新又新”

), littéralement « Nouveau et encore nouveau », a longtemps

été l’environnement familial de Qiu Jiongjiong : sa

grand-mère maternelle Lin Zhigang (林志刚)

y a rencontré son mari – elle est le sujet du film de 2011

« My Mother’s Rhapsody » (《萱堂闲话录》)

– et le père du réalisateur, Qiu Zhimin (邱志敏),

était un restaurateur, et un conteur exceptionnel, qui est

le sujet du tout premier film de

Qiu Jiongjiong,

« Moon Palace » (《大酒楼》)…

et on le retrouve en chair et en os dans « A New Old Play ».

Qiu

Jiongjiong a vécu à Leshan, avec son grand-père, jusqu’à

l’âge de dix ans, et il a appris l’opéra avec lui.

| |

Qiu

Jiongjiong enfant apprenant l'opéra avec son

grand-père |

|

C’est

tout cet univers bordant le fantastique que Qiu Jiongjiong a

fait revivre dans son film, avec les moyens du bord,

pourrait-on dire : toutes les ressources de son art de

peintre et de son imagination de créateur au service d’un

art de la scène aussi minimal que celui de l’opéra chinois.

·

Un

film opératique

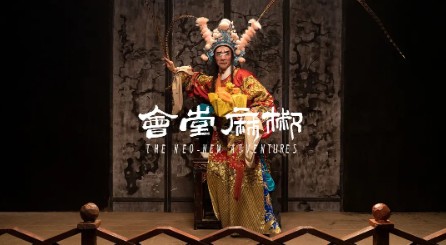

Le film

est né d’un projet initial intitulé « Neo-New Adventures »,

titre du scénario que Qiu Jiongjiong a écrit de mai 2017 à

février 2018, inspiré de l’appellation de la troupe de son

grand-père. Il était au départ non-fictionnel, fondé sur les

éléments biographiques de Qiu Fuxin. C’est en en faisant un

« objet » cinématographique que Qiu Jiongjiong en a fait une

fiction, extrêmement originale, en mêlant des inspirations

de tous horizons, théâtre et cinéma, explicitement

revendiquées, qui incluent aussi bien Fellini que Brecht et

Tati, dans un cadre qui est celui de l’opéra du Sichuan,

dans la langue originale, celle parlée à Leshan.

| |

The Neo-New Adventures |

|

Le

scénario retrace donc l’histoire du personnage de Qiu Fu (丘福),

alter ego du grand-père, dont est souligné le rôle de

chou, ne serait-ce que par son maquillage (soulignant de

blanc la base du nez), donnant à l’ensemble un esprit

spécifique qui est celui de ces rôles dans l’opéra du

Sichuan. Le film se déroule en séquences successives comme

des actes dans un opéra, en partant de la séquence

initiale (Qiu Fu arrivé aux portes du monde des Enfers),

traitée sur un mode fantastique, mais opératique. Dès le

départ, toute notion de réalisme est exclue, ajoutant un

effet de distanciation entre scène et auditoire, comme chez

Brecht, et laissant au spectateur le soin de décrypter les

scènes par sa propre imagination, comme autrefois le

faisaient les spectateurs des représentations données par

les troupes d’opéra ambulant.

L’histoire se déroule en flashback à partir de cette

séquence initiale, des années 1920, de la chute de la

dernière dynastie à la période des seigneurs de la guerre,

aux années 1980, en passant par toutes les grandes phases de

l’histoire chinoise de cette moitié de siècle : guerre

sino-japonaise, guerre civile, fondation de la République

populaire, etc. Mais ce n’est qu’un cadre : ces événements

historiques ne sont évoqués qu’indirectement, par les

incidences qu’ils ont sur la vie de Qiu Fu et de son

entourage, et sur la vie de la troupe qui change

d’appellation avec les changements de régime.

| |

La

troupe, années 1920 |

|

Les

tableaux successifs récréent une atmosphère sans vouloir

être réalistes, comme le fait le théâtre. Chaque tableau

pourrait avoir un titre. Ainsi, la fin des Qing est évoquée

par une séquence qui pourrait être intitulée « l’ère de

l’opium », avec un côté typiquement « décadent », et un côté

caricature qui rejoint l’esprit « chou ».

| |

La

plaie de l’opium, « dans le passé » |

|

Les

tableaux suivants sont construits de la même manière, au gré

des péripéties historiques qui influent sur l’identité des

personnages. Le trait est souvent forcé, la satire d’une

ironie souvent cinglante. Si la Révolution culturelle

apparaît comme une mascarade et la Chine populaire comme un

régime incapable de construire des murs droits, la Grande

Famine est évoquée dans la pire de ses horreurs, mais sans

dramatisation excessive ; c’est peut-être l’une des seules

séquences où affleure un réalisme sans fard, à l’aune de cet

épisode sanglant de la période maoïste qui reste un tabou

intégral, que même les films les plus critiques, et

interdits, n’ont jamais osé aborder, et en particulier dans

des termes aussi crus et directs, même dans l’ironie, que

ceux du film de Qiu Jiongjiong.

On se

gardera bien d’en divulguer les détails, mais il faut saluer

ce véritable défi à la censure, qui empêche le film d’être

diffusé en Chine, sauf à le défigurer en supprimant

l’inacceptable ou considéré comme tel.

Cette

manière de concevoir le film va de pair avec sa mise en

œuvre, volontairement minimaliste, et pas seulement faute de

moyens : par impérative nécessité stylistique.

·

Un film « bouts de ficelle »

Le

film a été tourné en août 2019 à Leshan, la ville de Qiu

Jiongjiong et de son grand-père, dans la vieille usine d’un

ami où a été recréé un studio de fortune de 400 m2. C’était

aussi le site du tournage du film précédent, « Mr. Zhang

Believes » (《痴》),

dont le titre chinois signifie « fou à lier ». Ce film,

réalisé en 2015, préfigurait « A New Old Play » en tant que

cinéma documentaire expérimental faisant état d’une histoire

opposée à l’histoire officielle (celle des

camps de laogai),

dans une esthétique très stylisée, au niveau des couleurs

autant que de la conception générale : une sorte de théâtre

d’ombres. Pour ce film aussi une tente avait été construite

sur le parking de l’usine en guise de studio.

| |

A New Old Play, théâtre d’ombres |

|

Pour

« A New Old Play », Qiu Jiongjiong a repris l’idée de décors

fabriqués et peints à la main, dans des matériaux naturels,

bois, coton, tissu, pierre, briques, comme pour les

représentations théâtrales d’autrefois, avec une exagération

frisant l’absurde soulignant le fond du propos. Tout est

visiblement faux, dans une esthétique expressionniste, pour

induire un effet théâtral, avec l’effet de distanciation

propre à la dramaturgie de Brecht. Un bateau hébergeant la

troupe vogue sur une mer de tissu blanc agité à la main ; le

fleuve de l’oubli est un tissu gris ; la distinction entre

monde des vivants et monde des morts repose simplement sur

la lumière, plus ou moins diffuse, plus ou moins claire, et

sur la couleur des accessoires, noirs ou blancs.

L’esthétique évoque souvent Jacques Tati avec une semblable

maladresse voulue, savamment poétique.

| |

Décors de théâtre |

|

·

Un film familial

À cette esthétique théâtrale s’ajoutent la personnalité et

le jeu des acteurs et des membres de l’équipe qui sont tous

des parents, des proches ou des amis du réalisateur, comme

les troupes de théâtre autrefois. Les acteurs sont non

professionnels contrairement aux membres de la troupe qui

sont des acteurs d’opéra du Sichuan.

- Le

personnage principal de Qiu Fu (丘福)

adulte est interprété par Yi Sicheng (易思成),

un curateur de festivals de cinéma que Qiu Jiongjiong a

rencontré au festival Yunfest et qui jouait un rôle mineur

dans « Mr. Zhang Believes ».

-

L’épouse de Qiu Fu, Tong Huafeng (桐花凤),

est interprétée par Guan Nan (关南)

et le double rôle du fils adolescent de Qiu Fu et de

« Pattes de poulet » (鸡脚神),

le cuisinier de l’auberge du Bossu, est joué par Xue Xuchun

(薛旭春),

tous deux spécialistes de l’organisation de festivals de

cinéma, proches du réalisateur et du producteur Ding

Ningyuan (丁宁远).

| |

Yi

Sicheng et Guan Nan |

|

-

Gu Tao (顾桃),

qui interprète le rôle du Bossu (Tuó’er

驼儿),

serviteur de la troupe et ultérieurement aubergiste dans

l’au-delà, est un documentariste indépendant ; son rôle a

été tout spécialement conçu comme aphasique car Qiu

Jiongjiong avait peur qu’il n’arrive pas à mémoriser son

texte ; du coup il a imaginé un effet supplémentaire en

ajoutant un surtitrage, comme dans les films muets des

débuts du cinéma, mais un surtitrage très esthétique lui

aussi.

| |

Retrouvailles sur le pont des enfers, avec

surtitrage (à g.) |

|

-

Qiu Zhimin (邱志敏)

interprète le rôle de Liu Anren (刘安仁),

dit le Vérolé (Ma’er

麻儿),

fondateur de la troupe de théâtre Nouveau-Nouveau

(personnage inspiré du seigneur de la guerre passionné

d’opéra Ma’er chez lequel Qiu Xinfu s’est réfugié pendant la

guerre) : c’est le père du réalisateur.

-

Chen Haoyu (陈浩宇),

Qiu Fu enfant, est un neveu. Il est étonnant de vie et

d’entrain, et il ressemble en outre aux autoportraits au

même âge peints par Qiu Jiongjiong.

|

Chen Haoyu (Qiu Fu enfant) |

Autoportrait de Qiu Jiongjiong |

|

- La

musique du film est signée par un proche qui s’est

étroitement inspiré de thèmes de l’opéra du Sichuan. Quant à

Qiu Jiongjiong, il fait une apparition cameo à la fin du

film, comme un clin d’œil, au moment où la troupe fait la

queue pour aller boire la potion de l’oubli, avant de passer

le fleuve et quitter le monde des morts. Il se pose ainsi

comme un descendant de l’histoire familiale et de la lignée

des chou.

·

Chronique historique et culturelle

Ces

éléments personnels parachèvent la maîtrise formelle d’un

film où rien n’a été laissé au hasard, y compris les

dialogues en dialecte de Leshan qui ajoutent leur propre

musique à l’ensemble. De cette formidable fresque émergent

quelques grands thèmes à la fois historiques et culturels,

mais traités pour leur incidence sur la vie de chacun.

-

Chronique historique, de la chute des Qing à la fin de

la Révolution culturelle, en passant par la période des

Seigneurs de la guerre, la guerre sino-japonaise, la guerre

civile, la fondation de la République populaire, la Grande

Famine et la Révolution culturelle.

Le

thème général est que l’Histoire se répète sans cesse, mais

le film tend à montrer un contraste entre le destin

individuel, porté par des personnalités vivantes et

dynamiques, et le sort cruel et implacable que leur réserve

l’Histoire. La narration met en relief les histoires

individuelles, loin de l’idéologie et des phrases

abstraites. L’impact en est d’autant plus fort. C’est le cas

en particulier de la séquence sur la Grande Famine, contée

sous l’angle très personnel d’un bébé abandonné, évidemment

une petite fille, recueillie par Qiu Fu et nourrie, à grand

peine, par sa femme, dont le sort est expliqué par la mère

qui revient la chercher : toute la tragédie, et l’horreur,

de la période est dite en quelques mots.

L’Histoire est évoquée à travers les souvenirs personnels,

individuels et familiaux, cette « mémoire populaire » dont a

parlé Michel Foucault en 1974, dans un entretien accordé aux

Cahiers du cinéma, en désignant ainsi la mémoire de

ceux qui n’ont pas les moyens de l’écrire eux-mêmes et de la

diffuser.

Mémoire personnelle devenue « devoir de mémoire ».

Devoir évoqué de manière subliminale à la fin du film quand

les membres de la troupe de théâtre, dont Qiu Jiongjiong,

font la queue pour boire la potion de l’oubli (迷魂汤)

de Meng Po (孟婆),

avant de quitter le monde des morts.

C’est

une nouvelle perspective pour aborder l’Histoire dans son

aspect quotidien, qui inclut l’humour, même là où on

l’attendrait le moins, et par exemple, encore, dans la

séquence de la Grande Famine. Il y a un jeu à la fois sur le

concret et sur la métaphore, un détail particulier prenant

un sens symbolique, en particulier grâce à l’esthétique

minimaliste du film.

| |

Souvenirs du monde des morts |

|

- La

culture du Sichuan est le cadre et l’objet

de cette saga familiale contée comme un opéra,

opéra du Sichuan dont le langage est réinventé et modulé. Le

film y gagne une dimension d’œuvre classique, mais enracinée

dans la culture populaire locale, et rendue de manière très

vivante par l’utilisation du dialecte de Leshan. On peut le

comparer à la création d’une tradition d’anglais

vernaculaire par Chaucer, mais qui prend un sens tout

particulier dans la Chine d’aujourd’hui où l’on voit les

dialectes prendre une place croissante tant en littérature

qu’au cinéma, en remettant en valeur les cultures locales.

- Liée

à cette culture est la vision de la mort des Sichuanais, qui

prend des formes plus souples que globalement dans la

tradition chinoise, en cherchant à établir une harmonie

entre tristesse et joie. Le film tout entier est en fait le

processus par lequel Qiu Fu se prépare à passer le pont

Naihe (奈何桥)

et quitter la « ville des morts » (Fengdu

丰都城),

en se remémorant une dernière fois les événements de sa vie

passée.

On est

plongé dès la première séquence dans cette mythologie revue

et corrigée de manière humoristique : Qiu Fu est accueilli

par les deux gardiens de la porte des enfers que sont, selon

la tradition, « Tête de bœuf » (牛头)

et « Face de cheval » (马面),

qui sont chargés de l’emmener, à son corps défendant, devant

le roi des enfers, Yanluo Wang (阎罗王).

On

pense au « Septième

jour » (《第七天》)

de

Yu Hua (余华),

mais

un « Septième jour » qui serait adapté en opéra du Sichuan

par un dramaturge désargenté, mais inspiré. Et refusant les

sirènes de la censure en préférant renoncer à une sortie

nationale afin de préserver son œuvre dans son intégrité.

À

lire en complément

L’entretien

avec le producteur Ding Ningyuan

par dGenerate.

L’article (illustré) de

The Paper

(en chinois).

Interview par Shelly Kraicer.

|

|