|

Repères historiques : cinéma de Hong Kong

VIII. Années 2010-2020 : manifestations et loi de sécurité

nationale

par

Brigitte Duzan, 2 décembre 2023

Les

années 2010 commencent dans un contexte de tension

croissante. À partir de 2014, Hong Kong entre dans une

période de manifestations contre la progressive érosion des

libertés pourtant garanties par le pouvoir chinois au moment

de

la

Rétrocession.

Une

nouvelle génération de jeunes cinéastes s’engagent aux côtés

des manifestants pour réaliser des documentaires destinés à

fixer pour la postérité les luttes pour la préservation des

lois et des libertés qui perpétuent celles de leurs

prédécesseurs. C’est le cas en particulier de

Chan

Tze Woon (陈梓桓),

et de ses deux documentaires :

« Yellowing » (《乱世备忘》)

tourné caméra au poing dans les rues de Hong Kong lors des

manifestations de 2014, et

« Blue

Island »

(《忧郁之岛》)

qui en est la suite, sur les manifestations de 2019-2020,

jusqu’à l’adoption, le 30 juin 2020, de la loi de sécurité

nationale qui signale la reprise en main brutale de Hong

Kong par le pouvoir de Pékin.

2014 : le mouvement des parapluies jaunes

Les

manifestations

L’élection au suffrage universel du chef de l’exécutif de

Hong Kong avait été prévue par la loi à portée

constitutionnelle entrée en vigueur le jour de

la

rétrocession,

le 1er juillet 1997. Or, en août 2014, les

autorités chinoises ont annoncé que les candidats seraient

préalablement sélectionnés par un comité de 1 200

personnes ; mais en pratique il s’agirait uniquement de deux

ou trois « patriotes » faisant allégeance à la ligne

politique de Pékin. Cette annonce entraîne un mouvement de

désobéissance civile visant à paralyser le centre de Hong

Kong, d’où le nom du collectif : Occupy Central (佔領中環)

.

| |

La Révolution des

parapluies, manifestation de nuit le 10 octobre 2014 |

|

Le 10

septembre, le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong,

signe un éditorial dans le journal Asia News incitant à

résister « pour ne pas devenir des esclaves ». Dans la

semaine du 22 septembre, des étudiants commencent à

manifester devant le siège du gouvernement. Dans la nuit du

26 septembre, les manifestants occupent les principales

artères de Hong Kong. La police arrête les leaders

étudiants, dont Joshua Wong et Alex Chow. Le 27 septembre,

la foule des manifestants investit Civic

Square. Une véritable marée humaine se répand dans les rues.

Le lendemain, la police tente de disperser la foule avec des

gaz lacrymogènes. Cela ne fait que renforcer le mouvement

qui va occuper les artères principales pendant près de six

semaines.

Fin

septembre, ces manifestations ont pris le nom de

« révolution des parapluies » (雨傘革命)

en raison de l’utilisation de parapluies par les

manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes –

parapluies jaunes devenus symbole du mouvement. Le 2

octobre, les manifestants exigent la démission du chef de

l’exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, soutenu par la

Chine. Le lendemain, les triades interviennent avec violence

contre les manifestants dans le quartier de Mong-Kok. Mais

les manifestations se poursuivent.

Le

projet de loi est finalement rejeté le 18 juin 2015 par le

Conseil de Hong Kong. Mais il a érodé la confiance de la

population.

Jusque-là, tout le monde à Hong Kong croyait en la

constitution, croyait que les lois et les libertés

fondamentales pourraient être préservées. À partir de 2014,

tout a changé : Pékin montrait clairement qu’il se souciait

comme d’une guigne des textes que lui-même avait signés. Les

Hongkongais ont dès lors cherché des moyens plus radicaux de

lutter pour la démocratie. Les documentaires sur la

situation se sont multipliés. C’est un tournant dans le

travail des jeunes cinéastes : leurs films deviennent un

engagement direct.

Les

films

Le

film qui a le plus de succès à Hong Kong à la suite de ces

manifestations est un film

d’anticipation sorti en 2015 : « Ten

Years » (《十年》).

Traduisant l’état d’esprit de la population de Hong Kong

face à l’érosion progressive de ses libertés et de ses

droits, le film a battu des records d’audience, battant même

le dernier « Star Wars » au box-office et couronné meilleur

film aux 35e Hong Kong Film Awards en avril 2016.

Constitué de cinq courts métrages de cinq jeunes

réalisateurs, « Ten Years »

envisage la lente érosion des libertés à Hong Kong

dans les dix années à venir, y compris la progressive

imposition du mandarin dans la vie quotidienne aux dépens du

cantonais.

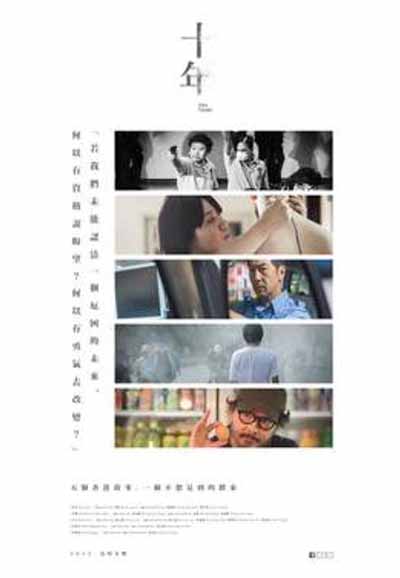

| |

Dix ans, affiche

officielle |

|

Le

prix décerné aux Hong Kong Film Awards a déclenché une

réaction violente des autorités chinoises ; le Global Times

– porte-parole du Parti communiste – l’a qualifié de « virus

pour l’esprit » et « Ten Years » a disparu des écrans.

Révélant la persistance de la combattivité de la population,

et des jeunes en particulier, il a entraîné en outre un

raidissement des contrôles de censure dont a également pâti

« Yellowing » qui, sorti sur ces entrefaites, n’a pas trouvé

de cinéma désireux de l’accueillir. Les deux films ont été

projetés dans des lieux publics grâce à divers groupes et

institutions, dont les églises, mais interdits à la

télévision ou sur internet.

Les manifestations de 2019-2020

Les

manifestation de 2014 peuvent être considérées comme une

sorte de répétition générale de celles qui vont se dérouler

en 2019 et durer jusqu’à l’imposition de la loi de sécurité

nationale par le gouvernement de Pékin le 30 juin 2020, loi

qui met fin au régime de semi-liberté dont jouissait Hong

Kong depuis la Rétrocession.

Manifestations massives

Les

manifestations sont déclenchées par l’introduction en

février 2019 d’un amendement à la loi d’extradition qui

mettait en danger l’indépendance du système juridique de

Hong Kong, garanti par Pékin lors de la

rétrocession en 1997,

en menaçant la sécurité personnelle des habitants aussi bien

que des étrangers. Le ressentiment contre le gouvernement

chinois et la méfiance envers ses méthodes répressives s’est

accru dans les années 2010 après l’échec relatif des

manifestations de 2014, l’affaire des « libraires disparus »

en 2016, la destitution la même année par Pékin de six

députés d’opposition qui venaient de prêter serment et

l’emprisonnement de plusieurs militants prodémocratie en

2017. Les empiètements progressifs du régime de Pékin sur

les libertés locales, dans le domaine de la langue et de la

culture en particulier, n’ont fait qu’exacerber une crise

identitaire latente, surtout chez les jeunes touchés en

outre par la précarité croissante des conditions de vie et

de travail.

Les

manifestations de 2014 ont contribué à créer une nouvelle

génération d’activistes nourrie des leçons du passé. Les

premières manifestations après l’introduction du projet

d’amendement en février 2019 sont suivies le 15 mars d’un

sit-in devant le gouvernement central. Neuf personnes sont

arrêtées par la police. Le 31 mars, une première

manifestation est organisée par le Front civil des droits de

l’homme, suivie d’une deuxième, de plus de quatre heures, le

28 avril, la plus importante depuis 2014. La cheffe de

l’exécutif Carrie Lam (qui a succédé à Leung Chun-ying le 1er

juillet 2017) ne cède pas. Le 6 juin, plus de 3 000 avocats

participent à une marche silencieuse, vêtus de noir,

derrière le conseiller législatif Dennis Kwok.

Le 9

juin, une troisième manifestation est organisée par le Front

civil : c’est la plus importante depuis la Rétrocession,

avec plus d’un million de participants – participation

massive reconnue par le gouvernement de Hong Kong le soir,

mais sans modifier la deuxième lecture prévue du projet

d’amendement. Des manifestants en colère décident d’occuper

le conseil législatif pour tenter de l’empêcher, entraînant

une intervention musclée de la police. La plupart des

manifestants sont des jeunes (de moins de 25 ans).

Le 12

juin, plus de 400 entreprises appellent à la grève. Une

manifestation a lieu au parc Tamar dans la nuit ; au matin

du 13 juin, les manifestants bloquent les rues autour du

conseil législatif pour empêcher les conseillers d’y

entrer ; certains tentent d’occuper le bâtiment. La police

réplique avec gaz lacrymogène, gaz poivre, balles en

caoutchouc, etc. et procède à des arrestations. Le soir du

13, 4 étudiants sont appréhendés à l’Université de Hong

Kong.

| |

Occupation des rues autour du Conseil législatif le

13 juin 2019 |

|

Le 14

juin, lors d’une conférence de presse, Carrie Lam se

présente comme mère des Hongkongais, provoquant un

rassemblement des « mères hongkongaises ». Le 15 juin, elle

annonce que le projet d’amendement était suspendu, mais non

retiré, d’où une quatrième manifestation organisée par le

Front civil : plus de deux millions de participants, avec un

taux de participation supérieur à celui de 1989 en

solidarité avec les manifestations de la place Tian’anmen.

La manifestation se poursuivant, le complexe gouvernemental

est obligé de fermer le 17 juin, jusqu’au lendemain.

Le

gouvernement ne répondant pas aux demandes, une autre

manifestation a lieu le 21 juin, ciblant le quartier général

de la police et les édifices gouvernementaux, suivie

d’autres jusqu’au 1er juillet et le défilé de

commémoration du 22ème anniversaire de la

rétrocession, avec pour thème : « Non à l’amendement de la

loi d’extradition, départ immédiat de Carrie Lam » (撤回惡法

林鄭下台).

Mais les débats se poursuivent pendant ce temps au conseil

législatif, entraînant des rassemblements de protestation

devant les bâtiments, puis un véritable siège, une tentative

de pénétrer dans le complexe en brisant les vitres, et

l’occupation temporaire de l’hémicycle. Des manifestations

se poursuivent pendant les mois de juillet, août et même

septembre, culminant le 30 août avec l’arrestation des

militants pro-démocrates Joshua Wong et Agnes Chow, lui dans

la rue, elle à son domicile.

On est

en pleine épidémie de covid-19. Or, début octobre, Carrie

Lam décrète l’interdiction du port du masque lors des

manifestations, interdiction déclarée anticonstitutionnelle

fin octobre par la Haute Cour de Hong Kong. Le mouvement se

poursuit, avec un durcissement des violences. Plusieurs

universités et établissements scolaires ferment. Le 15

novembre, le campus de l’Université chinoise de Hong Kong

est évacué. Les étudiants se retranchent dans l’Université

polytechnique ; les affrontements sont violents, les

protestataires dressent des barricades, l’université se

transforme en camp retranché.

Le 24

novembre ont lieu des élections locales qui se terminent par

une large victoire des pro-démocrates avec un taux de

participation élevé, après quoi les manifestants réitèrent

leurs revendications, dont l’instauration du suffrage

universel. Carrie Lam refuse toujours toute concession et

les médias chinois mettent en question la légitimité du

scrutin, pour cause de manœuvres d’intimidation. En

décembre, les manifestations reprennent.

C’est

finalement la pandémie de covid-19 qui a permis,

indirectement, au gouvernement chinois de reprendre la

situation en main.

La

loi sur la Sécurité nationale

Le 30

juin, après un processus d’examen accéléré, le Comité

permanent de l’Assemblée nationale populaire chinoise adopte

la Loi sur la Sécurité nationale – littéralement « Loi de la

République populaire de Chine sur la sauvegarde de la

sécurité nationale dans la région administrative de Hong

Kong » (中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法)

– loi qui doit ensuite être incorporée à la Loi fondamentale

de Hong Kong. Cette loi est promulguée par le Comité

permanent de l’ANP au lieu du Conseil législatif de Hong

Kong qui aurait dû le faire selon les termes de la Loi

fondamentale de Hong Kong. Le caractère de plus en plus

restrictif de la législation sur la sécurité nationale en

Chine, appliquée à partir de 1993, est très net depuis

l’instauration par le président Xi Jinping, peu après son

arrivée au pouvoir, d’une commission de sécurité nationale

qu’il dirige en personne et vise à écraser la dissidence.

L’adoption de la loi provoque un choc. Elle montre la

volonté de Pékin de mettre fin au statut privilégié dont

bénéficiait Hong Kong selon les termes de la Rétrocession,

et à la liberté, même relative, dont jouissaient ainsi les

Hongkongais.

Une

manifestation est organisée le 1er juillet, jour

d’entrée en vigueur de la loi : 300 manifestants sont

arrêtés. Les arrestations se poursuivent par la suite, tout

rassemblement pouvant être considéré comme mettant en danger

la sécurité nationale, y compris les manifestations

pacifiques sur les campus universitaires. Ainsi, le 17

novembre, lors d’une manifestation d’une centaine de

personnes sur le campus de l’Université chinoise de Hong

Kong, la police intervient et arrête huit personnes, dont

trois étudiants.

Début

2021, non seulement des activistes prodémocratie mais aussi

pro-LGBT sont accusés de subversion et arrêtés. En juillet

2021, c’est au tour des médias d’être visés sous couvert de

« fake news » et de désinformation.

Les

Hongkongais répliquent en émigrant, comme le suggèrent en

demi-teinte les textes de

Leung

Lee-chi (梁莉姿)

intitulés « Pièces vides » (《空室》)

,

présentés ainsi par l’auteure dans sa note introductive :

1968年,劉以鬯寫下《動亂》,以十四件死物視角切入,書寫六七暴動中的紛亂現場,各死物間,似乎多是無措無知,對動亂緣由一無所知;2020年年末,威權時代逼近,我寫下《空室》回應原作。願所有離開的人都記得一切背負,是為記。

En

1968, Liu Yichang a écrit « Troubles », une série de textes

dans lesquels il évoque le chaos des émeutes de 1967en se

plaçant du point de vue de quatorze objets inanimés, tous

dans le plus grand désarroi car incapables de comprendre les

causes des désordres

;

à la fin de 2020, voyant approcher une ère d’autoritarisme,

j’ai écrit « Pièces vides » en écho à l’œuvre originale de

Liu Yichang. J’espère rappeler ainsi ce que nous avons subi

à tous ceux et celles qui seront amené.es à partir, afin que

ce ne soit pas oublié.

C’est

cette même volonté de relier les manifestations de 2019-2020

aux luttes antérieures, en remontant jusqu’aux émeutes de

1967, qui constitue le fil directeur du scénario du film de

Chan

Tze Woon (陈梓桓),

« Blue Island

»

(《忧郁之岛》),

entre documentaire et fiction.

|