| |

« Walker » de Tsai Ming-liang : éloge de la lenteur

par Brigitte Duzan, 09 juin

2012

|

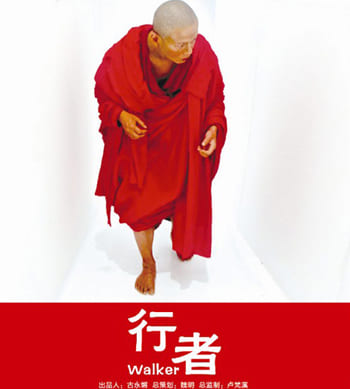

« Walker » (《行者》)

est un court métrage de

Tsai Ming-liang (蔡明亮)

qui a été présenté en clôture de la Semaine de la Critique

au festival de Cannes, le 24 mai 2012.

C’est aussi l’un

des films de la série intitulée

« Beautiful

2012 » (“美好2012”),

initiée par le site de cinéma en ligne youku (优酷),

et produite par la société de production du festival de Hong

Kong. Il est en accès libre sur youku depuis la fin

du mois de mars, et a suscité un grand intérêt : plus de dix

mille commentaires le premier mois, la plupart pour

critiquer l’a priori de lenteur du réalisateur, ou au

contraire le louer.

Ce

n’est cependant qu’un aspect d’un film qui est en fait une

pause dans la trépidation de la

|

|

Walker |

vie moderne dans une grande

ville, et une réflexion à la faveur de cette pause.

Réflexion incarnée

La première

séquence nous laisse apercevoir, dans le mince espace d’un

couloir donnant sur une rue, un homme de dos, vêtu d’une

longue robe rouge, qui descend les quelques marches qui le

séparent encore du trottoir devant lui. Il progresse à la

vitesse d’un lémurien, chaque pas semblant le résultat d’un

effort laborieusement concerté.

La séquence

suivante le montre dans la rue, quelques infinis instants

plus tard, poursuivant son avance infinitésimale, la tête

penchée vers le sol, comme pour mieux concentrer son

attention sur le pied provisoirement tendu, amorçant un

mouvement savamment décomposé. C’est une volonté d’extrême

concentration qui conditionne le détachement.

Il y a ainsi

dix-neuf séquences au total, qui font vingt avec le

générique final : comme une série de scènes le long d’un

chemin de croix, avec ce point rouge impavide au milieu de

la foule, des voitures, des bus et des trams.

On dirait un saint

portant des emblèmes dérisoires : un sac de plastique d’une

main, un beignet de l’autre, dans lequel il va croquer au

bout de vingt cinq minutes, avec la même lenteur calculée.

On dirait un moine,

bien sûr, robe rouge et crâne rasé, mais la robe a des plis

superbes, savamment drapés, de statue sulpicienne : c’est

bien plus un fruit de l’imagination de Tsai Ming-liang, une

figure emblématique émanant de sa réflexion, mais aussi de

son cinéma, les deux ne faisant plus qu’un, sous les traits

de son double et fétiche, Lee Kang-sheng.

Beauté

dans la lenteur

Cette lenteur

calculée, mesurée, comme immanente, finit par exercer un

véritable pouvoir de fascination ; on se sent gagné par le

sentiment d’absolue nécessité du geste du marcheur, et l’on

comprend que Tsai Ming-liang a gagné son pari, l’excès même

de lenteur attirant l’attention sur la rareté qu’elle est

devenue dans notre monde urbain, rareté à préserver

précieusement comme on conserve des reliques.

|

Dernière séquence,

gros plan |

|

Ce n’est pas, a

commenté le réalisateur, que le film est trop lent, c’est

que nous avons pris l’habitude d’aller trop vite. Ce n’est

pas qu’il est ennuyeux, c’est que nous sommes habitués à

être éblouis par la fulgurance d’images trop rapides ; elles

nous entraînent et nous nous laissons conduire sans

réfléchir. Il y a donc un problème de rythme à reconsidérer.

|

C’est Hong Kong qui

est le cadre urbain de référence, avec deux sites aisément

identifiables : Mong Kok, à

Kowloon, et Causeway Bay, zone sans doute la plus

grouillante de Hong Kong, où l’homme devient centre

d’attention de regards étonnés, mais à peine. La ville est

prise dans une dimension symbolique, mais pas seulement :

tout habitant peut s’y reconnaître.

Hommage à Hong Kong

Le film est un

hommage à Hong Kong, avec un clin d’œil à son cinéma

populaire, omniprésent avec la publicité géante en pleine

rue du film « Le prince au cheval noir » (《黑马王子》)

et son interprète principal et symbolique, Andy Lau (刘德华).

Les rues mêmes deviennent décor.

Le film se termine

d’ailleurs par un autre clin d’œil : la chanson qui

accompagne le générique final, à laquelle personne n’a

semblé prêter grande attention, mais qui donne en fait un

cadre et une ouverture inattendue à la réflexion du

réalisateur. C’est une chanson cantonaise de 1974, d’un

acteur et chanteur légendaire, la star du cantopop Sam Hui (许冠杰).

Elle s’intitule

« Une rivière coupe l’horizon » (《

一水隔天涯》),

et c’était à l’origine une chanson pleine d’humour disant

que l’argent est roi, que sans argent pas d’amour, etc… Les

paroles du film sont légèrement différentes :

Si une rivière divise le pays en deux,

ceux qui n’ont rien sont du côté des malheureux,

Sans richesse, tout n’est que songe…

Le bonheur ne va pas avec la faim…

Ceux qui ont la richesse sont du côté des gens heureux.

Le long de la rivière qui divise le pays,

C’est à toi de voir de quel côté tu veux être.

Du coup, le film

prend une signification plus profonde, que Tsai Ming-liang a

glissée ainsi in extremis, en souriant…

Le film sur

youku

|

|