| |

« The

Stars are Bright Tonight » : une œuvre méconnue du duo Xie

Tieli/Bai Hua

par Brigitte Duzan, 16

novembre 2012

|

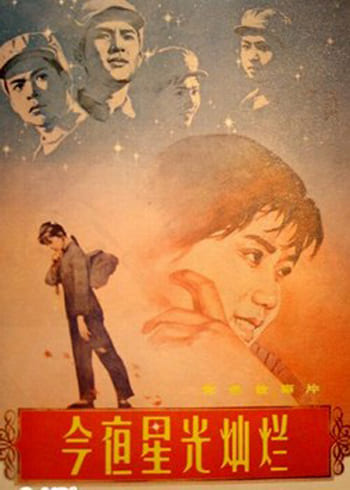

« Cette

nuit les étoiles brillent » /« The Stars are Bright

Tonight » (《今夜星光灿烂》)

est l’un des premiers films « de guerre » tourné

après la Révolution culturelle.

Réalisé en 1980 par

Xie Tieli (谢铁骊)

d’après un scénario de Bai Hua (白桦),

il représente une style nouveau dans l’histoire de

ce genre de film, une orientation différente qui

correspond au caractère et aux idées du cinéaste

comme de son scénariste, et, plus généralement, à

l’atmosphère de l’époque.

Le combat

des héros anonymes

Un tournant

dans les films militaires chinois

Si « Cette

nuit les étoiles brillent » présente un caractère

innovant dans l’histoire des films militaires en

Chine, c’est parce qu’il ne traite pas la guerre vue

du côté des généraux et des faits d’armes héroïques

des manuels d’histoire ; le film s’attache au

contraire à son |

|

The stars are bright

tonight |

aspect humain,

illustré par de jeunes soldats anonymes de l’Armée de

Libération.

Sans grades

anonymes mais non moins valeureux, ce sont des jeunes de

chair et de sang, prêts au sacrifice, mais aussi capables

d’émotions autres que l’amour de la patrie : ils aiment la

vie et ont des rêves d’avenir.

« Cette nuit les

étoiles brillent » a été réalisé juste après « Little

Flower », ou « Xiao Hua » (《小花》)

de la réalisatrice Zhang Zheng (张铮) ;

outre le fait qu’il a propulsé la jeune

Joan

Chen (陈冲)

au rang des stars les plus populaires de l’époque, « Xiao

Hua » a été le premier film à marquer un véritable tournant

dans les films militaires chinois, en montrant la guerre

sous l’aspect des relations humaines et des sentiments

intimes de personnage pris dans un conflit dont ils ne sont

que des pions.

Produit par le très

officiel studio de l’Armée chinoise, le Studio du 1er

août (1), « Cette nuit les étoiles brillent » poursuit dans

le même esprit un an plus tard. C’est l’un des films

représentatifs de la période 1978-1981 dite

« seconde

période des Cent Fleurs », marquée par un retour aux

thèmes humanistes des années 1960-64.

Une histoire vécue

par Bai Hua

Le scénario est

écrit par Bai Hua (白桦)

aussitôt après sa pièce de théâtre « L’aurore » (《曙光》),

son premier écrit après la chute de la Bande des Quatre (2).

« L’aurore » était

un hommage au général He Long (贺龙)

dont Bai Hua avait été un proche collaborateur au début des

années 1950, et plus particulièrement à l’action menée dans

la région du lac Honghu au début des années 1930 (3).

« Cette nuit les

étoiles brillent » part d’un souvenir plus personnel encore

de Bai Hua : la bataille de Huaihai (淮海战场)

à laquelle il a lui-même participé en tant que soldat,

pendant l’hiver 1948-49. Bataille décisive contre l’armée du

Guomingdang, elle a aussi été particulièrement meurtrière.

Le scénario de Bai Hua est donc indirectement un hommage aux

soldats tombés sur le champ de bataille dont le sacrifice a

permis la victoire ultime des forces communistes.

L’histoire est

celle d’une jeune fille dont le père est maltraité par des

agents du Guomingdang et tué accidentellement alors qu’il

voulait déposer une plainte en justice. Seule et désespérée,

elle tente de se suicider, mais est sauvée in extremis par

un soldat de l’Armée rouge. Les jeunes soldats lui ayant

redonné espoir dans l’avenir, elle entre dans leurs rangs et

finit par remplacer l’un d’eux, mort en mission, en prenant

une part active aux combats.

Un film signé Xie

Tieli

S’il y a une

continuité dans l’œuvre de Bai Hua, il en est de même pour

Xie Tieli : « Cette nuit les étoiles brillent » reprend

l’inspiration thématique de son film de 1964, « Février

printemps précoce » (4), mais nourri des expériences

stylistiques réalisées pendant la Révolution culturelle,

surtout à la fin de la période, avec, en particulier, « La

montagne aux azalées » et « La milicienne de l’île de

Hainan ».

Le film bénéficie

en outre d’une grande complicité entre le réalisateur et le

scénariste, qui ont vécu des expériences très similaires,

ayant tous deux grandi dans les rangs de l’Armée de

Libération, puis étant entrés en même temps dans

l’administration du nouveau régime, la grande différence

étant que Xie Tieli n’a pas été condamné comme droitier et a

même continué sa carrière pendant la Révolution culturelle.

« Cette nuit les

étoiles brillent » représente cependant un hommage partagé

aux soldats tombés au champ d’honneur, mais aussi un

témoignage de l’espoir qu’avait fait naître le Parti

communiste dans les campagnes et de la ferveur patriotique

qu’il suscitait parmi les plus démunis.

Le film s’ouvre sur

des séquences montrant la situation désespérée à laquelle

est réduite l’héroïne Yang Yuxiang (杨玉香)

à la mort de son père. Sauvée du suicide par le jeune soldat

communiste Xiao Yu (小于),

elle est au départ affolée à la vue du cercle de soldats qui

s’est formé autour d’elle, car elle ne fait aucune

différence entre communistes et nationalistes, puis renaît

peu à peu à la vie et à l’espoir.

Cette renaissance

se fait au fil d’un dialogue significatif avec le chef de la

brigade, He Zhanyun (何战云),

auquel a été remis la corde avec laquelle elle voulait se

pendre : ce n’est pas toi qu’on va pendre avec cette corde,

mais Chang Kai-chek, pour libérer tout le pays. Alors,

dit-elle, cela veut dire qu’on peut encore espérer ? Mais

bien sûr, répond He Zhanyun. Et cela va mettre longtemps, de

libérer le pays ? demande-t-elle encore. Ah, cela va

dépendre de l’issue du combat qui se prépare….

Tout est clair : la

victoire dépend de l’engagement de chacun. Le film retrace

alors le parcours sans faille de Yang Yuxiang, de petite

paysanne sans espoir à combattante brave et pure, jusqu’à la

victoire finale. Mais ce n’est pas d’une telle simplicité,

car Xie Tieli s’attache à affiner les sentiments et les

caractères de ses personnages.

Il y a une grande

humanité, et une certaine légèreté dans la peinture de ces

jeunes soldats, idéalistes certes, mais c’est l’idéalisme de

la jeunesse, et, on le sent bien, l’idéalisme qui fut celui

de Xie Tieli et de Bai Hua, comme de toute leur génération.

On sent les personnages vibrer de leurs propres émotions.

C’est d’ailleurs ce

qui va valoir au film une brève campagne de critiques,

fustigeant l’humanisme et les sentiments petits-bourgeois du

film, comme au temps de « Février, printemps précoce ». Mais

les temps ont (provisoirement) changé : au terme d’une table

ronde organisée par la revue ‘Cinéma populaire’ (大众电影),

le film est déclaré « sain » par les représentants du jeune

public, et même par ceux de la Ligue de la jeunesse

communiste.

Le vent est

cependant en train de tourner, cette brève campagne en est

le signe annonciateur. La « deuxième période des Cent

Fleurs » va bientôt s’achever, et c’est un autre scénario de

Bai Hua qui va en faire les frais…

Un film charnière

Le film est surtout

intéressant pour sa recherche stylistique et la peinture de

personnages. Il y a un effort sensible pour alléger le ton

narratif, surtout dans les séquences initiales au front, où

les jeunes soldats sont campés de manière assez vivante,

sinon totalement réaliste. Mais le film reste assez lourd

didactiquement, et n’évite pas les clichés dans la

représentation manichéenne des deux armées, comme dans tous

les films chinois du même genre.

|

Li Xiuming en Yang

Yuxiang |

|

L’aspect

stylistique est le plus réussi. Le film a été

réalisé peu de temps après la publication en 1979 de

l’article fondamental de

Zhang Nuanxin (张暖忻)

et Li Tuo (李陀)

« Sur

la modernisation du langage cinématographique » (《谈电影语言的现代化》) :

partant de la constatation du retard accumulé par le

cinéma chinois depuis 1964, pendant que les cinémas

du monde entier inventaient de nouvelles formes

d’expression, les deux auteurs incitaient les

cinéastes chinois à étudier les théories et les

cinématographies étrangères pour aller de

l’avant

(5). |

Le film de Xie

Tieli se place à cette période charnière et fait quelques

innovations qui étaient mal vues par l’orthodoxie maoïste.

Il renonce par exemple dès l’abord à une narration linéaire

pour raconter en flashes- back l’histoire de la malheureuse

Yang Yuxiang. Il fait aussi usage du rêve pour évoquer ses

craintes, désirs et aspirations, comme une sorte de « flux

de conscience » cinématographique ; le procédé sera repris

l’année suivante par Cen Fan (岑范) dans « La véritable histoire d’AQ » (6).

|

Les

couleurs et la photo sont dans l’ensemble très

belles, en particulier les premières images du film,

montrant Yang Yuxian comme une ombre dans le

lointain. Elles reviennent cependant au style de la

première moitié des années 1960. Le jeu des acteurs

est aussi assez typique de ces années-là, l’actrice

Li Xiumin (李秀明),

dans le rôle de Yang Yuxian, rappelant l’actrice Xie

Fang (谢芳)

interprétant Tao Lan dans « Février, printemps

précoce ».

Le plus

étonnant est le personnage du chef de brigade He

Zhanyun (何战云)

campé par

Tang Guoqiang (唐国强).

C’est cet acteur qui, par la suite, interprétera le

rôle de Mao Zedong dans les films officiels chinois.

Or, son caractère débonnaire,

son

visage souriant, son intimité avec les jeunes

soldats de sa troupe, dans le film de Xie Tieli, en

font un précurseur de ses rôles ultérieurs de

|

|

Tang Guoqiang en He

Zhanyun |

personnification du président, comme récemment dans

« La fondation de la République ».

« Cette nuit les

étoiles brillent » n’est sans doute pas un film majeur dans

la cinématographie de Xie Tieli, mais il permet de mieux

comprendre les films chinois qui vont suivre dans les années

1980. Il est le reflet d’une époque.

Notes

(1) Studio créé en

1951, voir :

L’histoire des grands studios d’Etat.

(2) Sur Bai Hua,

voir

http://www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_Bai_Hua.htm

(3) Voir

:

« La

garde rouge du lac Honghu ».

(4) Sur ce film,

voir :

http://www.chinese-shortstories.com/Adaptations_cinematographiques_Rou_Shi_Xie_Tieli_

Fevrier_analyse_comp.htm

(5) On mesure le

décalage dans le cas du film étudié, en particulier, quand

on repense à « Apocalypse Now », sorti par Coppola en …

1979 !

(6) Sur ce film

voir :

http://www.chinese-shortstories.com/Adaptations%20cinematographiques_

La_veritable_histoire_AQ.htm

Le film

|

|