| |

« Le

Rêve dans le Pavillon aux pivoines », de Xu Ke :

Un

sommet de l’art de Mei Lanfang

par Brigitte

Duzan, 31 décembre 2008, révisé 12 mai 2020

|

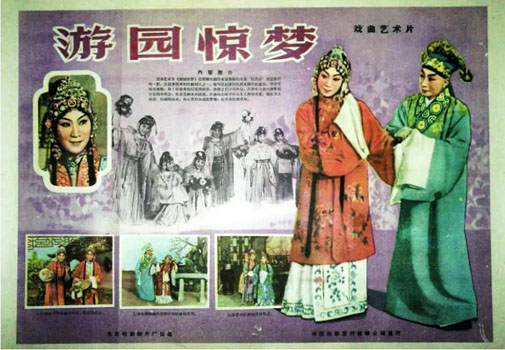

Film de

1960, « Le Rêve dans le Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)

est adapté d’un extrait du grand classique du

théâtre chinois « Le Pavillon aux Pivoines » ou

Mudan ting (《牡丹亭》).

Pièce

écrite en 1598, à la fin de la dynastie des Ming,

par le dramaturge Tang Xianzu (汤显祖),

elle a rarement été interprétée car, outre le fait

qu’elle a été longtemps interdite, elle dure près de

vingt heures. Mais c’est un monument de la

littérature chinoise.

Le film de

Xu Ke (许珂)

met en

scène l’adaptation en opéra

kunqu de

la scène la plus

célèbre et la plus souvent représentée, avec Mei

Lanfang dans le rôle principal. C’est une

interprétation historique, à beaucoup de points de

vue.

1. La

pièce et son auteur

L’auteur

|

|

Le Rêve dans le

Pavillon aux pivoines, 1960 |

« Le Pavillon aux

Pivoines » (《牡丹亭》)

est

l’œuvre de Tang Xianzu (汤显祖),

né dans le Jiangxi (江西),

à Linchuan (临川),

en 1550. En 1577, il va à la capitale passer une première

fois les examens mandarinaux, mais échoue deux fois et

devient finalement ce que l’on appellerait aujourd’hui

un ministre sans portefeuille. En 1591, il écrit une

première pièce qui critique la maison impériale et ses hauts

fonctionnaires : il est exilé dans une lointaine province.

|

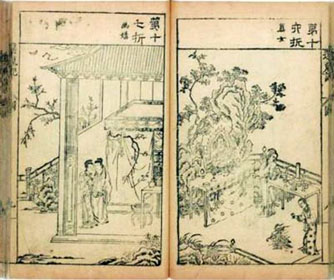

Le rêve dans le

jardin, livre illustré |

|

Il

démissionne en 1598 et retourne chez lui, à

Linchuan, pour se consacrer à l’écriture. Il écrit

alors, entre autres, les quatre pièces qui l’ont

rendu célèbre et qui, parce qu’elles comportent

toutes une histoire de rêve, sont regroupées sous le

titre « Les quatre rêves de Linchuan » (《临川四梦》),

la plus réussie étant certainement « Le Pavillon aux

Pivoines ».

Il meurt en 1616, la même année

que Shakespeare auquel il est souvent comparé : on

l’appelle le « Shakespeare chinois ». L’histoire

officielle des Ming, publiée au 18e

siècle

,

lui consacre bien une notice biographique, mais elle

|

passe ses écrits sous silence,

rapportant seulement les attaques tirées de sa

correspondance contre les ministres de son époque

.

La

pièce

La pièce entière est non seulement très

longue, mais c’est aussi une œuvre difficile à mettre en

scène, qui a rarement été jouée dans sa totalité. Elle est

cependant considérée comme un chef-d’œuvre de la littérature

chinoise, une sorte de modèle de l’amour parfait, et une

œuvre raffinée d’une extrême complexité. On raconte que,

vers la fin des Ming, lorsque la pièce a été interprétée

quelques rares fois dans son intégralité, des femmes sont

tombées en pâmoison à la fin de la représentation. La pièce

a ensuite exercé une influence considérable sur les esprits

dès le début du 17e siècle.

La pièce raconte

en effet l’histoire d’une jeune femme, Du Liniang (杜丽娘),

fille d’un haut fonctionnaire des Song du Sud, tombée

amoureuse d’un jeune homme, Liu Mengmei (柳梦梅),

qui lui est apparu en songe alors qu’elle s’était endormie

sous un saule au cours d’une promenade dans le jardin

familial. Condamnée à un amour impossible, elle meurt de

tristesse. Mais le juge des enfers, constatant la force de

son amour, estime qu’il était prédestiné et lui permet de

revenir sur terre. Son fantôme étant apparu à Liu Mengmei,

celui-ci accepte d’exhumer son cadavre. Elle revient alors à

la vie. Reste à convaincre le père de Du Liniang,

fonctionnaire aux idées étroitement confucéennes, qui ne

croit pas aux miracles et considère Liu Mengmei comme un

pilleur de tombes et un imposteur. Fort heureusement, le

jeune homme arrive en tête aux examens impériaux, ce qui

vaut aux deux amants la grâce impériale. Du Liniang rentre

dans le rang et devient épouse exemplaire…

|

L’œuvre

est d’abord une allégorie sur le pouvoir des

sentiments, le

qíng

(情),

une romance intemporelle magnifiant la force de

l’amour. Mais, plus profondément, c’est aussi une

allégorie sur le pouvoir du rêve et les troubles nés

de l’illusion. Les deux jeunes doivent prouver

l’authenticité de leur existence et de leur

identité, et la réalité de leur amour. C’est une

réflexion d’inspiration taoïste sur le vrai et le

faux, ou le réel et l’illusoire, un jeu sur les

limites factices entre le

zhēn

(真)et le

jiǎ

(假)

.

|

|

Du Liniang et Liu

Mengmei (livre illustré) |

Mais, comme la

pièce de Shakespeare « Roméo et Juliette », c’est en outre

une célébration de l’amour comme force capable de s’élever

contre la rigidité des conventions sociales. La pièce a

suscité la controverse dès sa publication par les idées

qu’elle comporte, en particulier sur les femmes et le

mariage. A une époque où les femmes devaient adopter une

attitude de soumission, l’héroïne de Tang Xianzu est une

jeune fille volontaire qui s’échappe avec sa soubrette pour

aller se promener dans le jardin et préfère mourir plutôt

que d’abandonner l’amour obsessif qui lui est venu en songe.

La pièce est une attaque contre une société conservatrice où

non seulement les mariages arrangés étaient une des bases de

l’organisation familiale, et donc sociale, mais où la norme

était dictée par un néoconfucianisme de style répressif,

connu sous le terme de daxue, qui mettait l’accent

sur les formes extérieures de comportement social : il

fallait vivre « selon le livre ».

Tang Xianzu

emprunte au bouddhisme et au taoïsme des concepts propres à

lutter contre l’emprise du néo-confucianisme sur lequel

s’appuyait l’empereur pour assurer l’ordre social. « Le

Pavillon aux Pivoines » est un chef-d’œuvre subversif à bien

des points de vue, mais qui, ironiquement, rétablit l’ordre

en fin de compte.

2. L’opéra

Vu sa

longueur, la pièce a rarement été représentée dans son

intégralité ; elle est restée surtout une pièce « à lire »

.

Mais, dès le vivant de Tang Xianzu, des extraits des scènes

les plus célèbres ont été adaptés en opéra, et en

opéra

kunqu (昆曲)

car c’était la forme d’opéra la plus raffinée, la plus en

vogue dans les familles de lettrés de la fin des Ming qui

disposaient de troupes pour l’interpréter. C’est un opéra

qui donne traditionnellement la priorité à la peinture de

sentiments nobles et élevés, à des histoires d’amour

tragique ; son raffinement est à apprécier tant du point de

vue musical que littéraire.

Né au

milieu du 16ème siècle à Kunshan, près de Suzhou, le

kunqu est l’une des plus anciennes formes d'opéra

chinois dont on peut dire, de manière schématique, qu’il

correspond à une étape de développement de l’opéra chinois

venant parachever deux genres précédents : le nanqu (南曲),

né sous les Song du Sud au 12ème siècle, mais qui

connut un nouvel essor sous les Ming avec des pièces de type

chuanqi consacrant le style du sud, et le yuanqu

(元曲),

né un siècle plus tard sous les Yuan, qui comportait, lui,

des passages chantés sur des mélodies du nord. Le kunqu

est donc en quelque sorte la synthèse des deux.

Et cette synthèse

est l’œuvre d’un musicien de Kunshan nommé Wei Liangfu

(魏良輔)

auquel un dramaturge confia un jour l’une de ses pièces pour

en faire un opéra. La pièce eut tellement de succès que Wei

Langfu décida d’adapter dans le nouveau style qu’il venait

de créer les œuvres célèbres de son temps, et en particulier…

« Le Pavillon aux pivoines ».

Il y

a donc dès l’origine une affinité particulière entre cet

opéra et la pièce de Tang Xianzu.

L’une des

caractéristiques du kunqu est la place prépondérante

qu’y occupent la musique et le chant, celui-ci écrit en vers

d’une grande finesse dans l’évocation des sentiments des

personnages. Le chant fait vraiment partie intégrante de

l’action, essentiellement concentrée sur les rebondissements

d’une histoire d’amour, à l’exclusion de tout récit

picaresque ou violent. Ainsi, dans « Le Pavillon aux

pivoines », le chant domine les trois grandes scènes qui

structurent le récit : le rêve de Du Liniang, sa maladie et

le dialogue de Liu Mengmei avec son portrait.

La musique est

confiée à un orchestre divisé en trois groupes

d’instruments, percussions, vents et cordes, où les

percussions sont prédominantes, marquant la mesure, mais

aussi ponctuant les voix et les gestes des acteurs pour

souligner les sentiments des personnages. L’instrument

directeur est le

bǎngǔ

(板鼓)mais

les cliquettes

pāibǎn

(拍板)donnent le son caractéristique qui donne le tempo et

marque les temps de respiration dans le chant ou la

déclamation. Les instruments à vent accompagnent le chant

tandis que les cordes créent l’ambiance

.

Aux 17e

et 18e siècles, le kunqu était considéré

comme le summum de l’art de la scène et on applaudissait aux

arias accompagnés des mouvements typiques des longues

manches de soie blanche qui forment une sorte de

calligraphie stylisée. Mais, trop raffiné pour le public

ordinaire, ce style d’opéra tomba en désuétude au 19e

siècle. La révolte des Taiping (1851-1854) lui porta un coup

décisif, les troubles que connut alors la Chine entraînant

la désagrégation des troupes qui ne pouvaient plus circuler

dans le pays. Le public et les auteurs se tournèrent ensuite

vers une nouvelle forme d’opéra qui était à la fois plus

facile et plus spectaculaire : l’opéra de Pékin.

L’opéra kunqu

a ensuite été interdit comme les autres pendant la

Révolution culturelle, et il n’a connu qu’une très lente

renaissance à partir du début des années 1980.

Le

18 mai 2001, il a

été classé par l'Unesco chef-d'œuvre du Patrimoine oral et

immatériel de l'humanité, mais c’était un chef d’œuvre en

voie d’extinction. Les maîtres avaient alors plus de

soixante ans, et les quelques écoles qui l’enseignaient

n’attiraient qu’un faible nombre d’étudiants.

Comme

le caractère

昆

kūn

se prononce, au ton près, comme celui qui signifie

« somnoler » (困 kùn),

les Chinois l’appelaient avec humour « l’opéra somnolent ».

Les livrets étaient difficiles à comprendre, le tempo était

lent, cela manquait de mouvement et d’acrobaties.

Il a connu

cependant un essor remarquable après cette date, et l’œuvre

qui a contribué sans doute le plus à son nouvel élan fut

justement… « Le Pavillon aux Pivoines » !

3. Le film de Xu

Ke

| |

Affiche promotionnelle |

|

Le film de

Xu Ke (许珂)

« Le Rêve dans le Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)

est en fait l’adaptation de la scène la plus célèbre de la

pièce de Tang Xianzu : « Le rêve interrompu » (惊梦),

scène qui se déroule au cours de « la promenade dans le

jardin » (游园),

d’où le titre, en deux parties.

Hommage à Mei

Lanfang

|

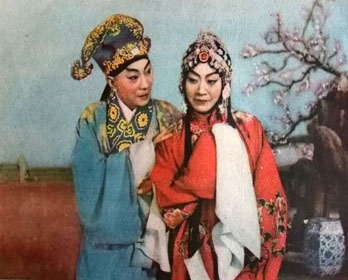

Mei

Lanfang dans le rôle de Du Liniang et

Yu

Zhenfei dans celui de Liu Mengmei

(interprétation traditionnelle) |

|

Nous

sommes ici dans la tradition établie sous les Qing

des zhezixi (折子戏),

c’est-à-dire de répertoires de troupes d’opéra

constitués de pièces courtes à partir des scènes les

plus réussies de pièces choisies. La scène du rêve

interrompu est celle qui a inspiré le plus

d’adaptations.

Le

tournage a commencé à la fin de 1959 et a été

terminé début janvier1960. Ce n’était pas Xu Ke, à

l’origine, qui devait réaliser le film, prévu dans

le cadre d’un projet ambitieux, soutenu par le

premier ministre Zhou Enlai, qui visait à réaliser

plusieurs films d’opéra avec Mei Lanfang (梅兰芳)ainsi

que l’autre célèbre spécialiste des rôles de dan

de l’époque, Cheng Yanqiu (程砚秋).

|

|

Le

réalisateur initialement prévu était le dramaturge

et cinéaste

Wu Zuguang (吴祖光),

qui avait réalisé plusieurs documentaires sur

l’opéra en 1955 et 1956, dont un long film, en deux

parties, coréalisé en 1955 avec Cen Fan (岑范) :

« L’art de Mei Lanfang » (《梅兰芳舞台艺术》).

Or Wu Zuguang fut condamné comme droitier en 1957.

« Le Rêve dans le Pavillon des pivoines » échut donc

à Xu Ke, qui présentait toutes les garanties

politiques.

Du

Liniang : rôle clé de Mei Lanfang

Il faut

considérer le film comme un nouveau documentaire sur

l’art de Mei Lanfang, ici dans le rôle de Du

Liniang, rôle-type de "guī

mén dàn"

(闺门旦),

c’est-à-dire la jeune fille qui n’est pas encore

mariée et donc qui, théoriquement, ne doit pas

franchir seule la porte de sa chambre, ou des

appartements des femmes (闺门).

C’est donc une jeune fille |

|

Mei

Lanfang dans le rôle de

Du

Liniang dans le film |

immature,

surveillée par sa mère, qui est, elle, un rôle du genre

huādàn

(花旦)

ou

qīngyī

(青衣).

|

Yu Zhenfei et Mei

Lanfang dans le film |

|

Le rôle de

Du Liniang a marqué les débuts de la carrière de Mei

Lanfang au cinéma.

Dans un essai sur la genèse du film de Xu Ke, Mei

Lanfang évoque la première fois où il a tourné un

extrait du « Pavillon aux pivoines » : c’était en

1920 ; il interprétait un épisode de la scène 7

(L’école des femmes 闺塾),

celui où la malicieuse petite servante Chunxiang (春香)

se livre à des espiègleries pendant la leçon du

précepteur (Chunxiang dérange la leçon 春香闹学).

|

|

Du Liniang et

Chunxiang dans le film de Xu Ke |

|

Pendant les quarante années qui séparent cette

première interprétation du film de 1960, le kunqu a

servi de terrain d’expérimentation à Mei Lanfang, et

en particulier le rôle de Du Liniang. Pour sa

dernière interprétation,

en 1960,

en

collaboration avec son chorégraphe et théoricien Qi

Rushan (齐如山),

il a mis au point, pour la scène du rêve, une

chorégraphie spéciale du moment crucial : « la

rencontre des regards » (dui yanguang 对阳光 ou dui

yanshen 眼神).

Mais toute la gestuelle, très lente, accompagnant

les modulations raffinées du chant et les pas comme

en apesanteur de la promenade sont le résultat de

quarante ans de travail d’abstraction progressive.

|

La scène du rêve

dans le jardin :

la rencontre avec

Liu Mengmei (rencontre des regards)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=wD-OmIVpCtg&feature=emb_logo

Du Liniang

est aussi le premier rôle que Mei Lanfang a interprété sur

scène après avoir refusé de jouer pendant toute l’occupation

japonaise : il marque son retour sur scène, en octobre 1945,

à Shanghai. C’est le rôle dans lequel il excellait. En 1960,

c’était le summum de son art. Il est mort l’année suivante.

Interprétation

historique et passage de relais

|

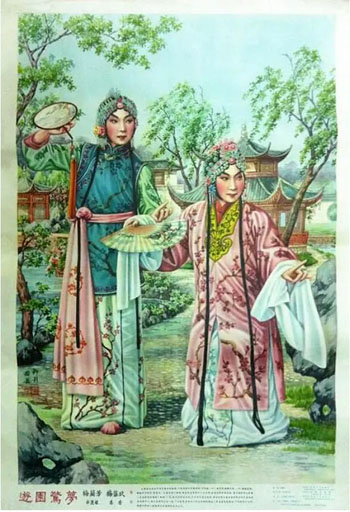

Le film

marque ainsi un passage de relais. Aux côtés de Mei

Lanfang, le rôle de Liu Mengmei est interprété par

son vieil ami et disciple Yu Zhenfei (俞振飞),

et celui de la petite servante Chunxiang par la

grande actrice, élève de Mei Lanfang, Yan Huizhu (言慧珠).

C’est elle qui, après la mort du maître,

interprétera le rôle de Du Liniang, aux côtés de Yu

Zhenfei ! C’est la fin des rôles féminins de

kunqu interprétés par des acteurs masculins. Le

film de 1960, en ce sens, marque un tournant : fin

d’une époque, il en annonce une autre.

En même

temps, c’est un film superbe. Il faisait partie d’un

projet en hommage à l’art de Mei Lanfang : le

réalisateur s’est effacé devant l’artiste, en

soignant le côté visuel, avec costumes et décors aux

somptueuses couleurs pastel, légèrement sépia.

|

|

Héritiers : Yan Huizhu

et Yu Zhenfei dans

les rôles de Du

Liniang et Liu Mengmei |

« Le Rêve dans le

Pavillon aux pivoines » est un chef d’œuvre historique au

charme indicible.

Le film est

maintenant sur internet :

https://www.bilibili.com/video/av21307152/

[article initial à

la suite de la projection du film à la Cinémathèque de Paris

le 7 décembre 2008]

En complément

On peut mettre en

parallèle le film de

Yonfan

(杨凡)

« Le

Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)

qui, bien que portant le même titre chinois, est plutôt un

rêve sur la pièce, et non une adaptation stricto sensu.

|

|