| |

« Le

paon » : coup d’envoi, coup de maître de Gu Changwei

par Brigitte Duzan, 16 juin

2012

|

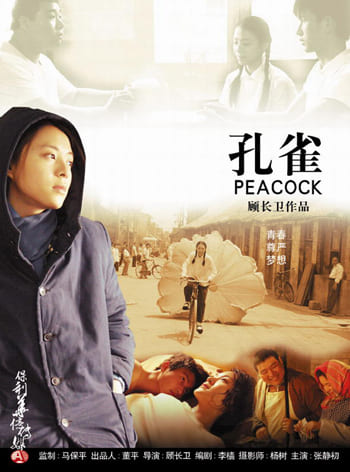

« Le paon »

(ou « Peacock »《孔雀》)

est le premier film réalisé par

Gu Changwei (顾长卫), jusque là connu comme chef opérateur des grands réalisateurs de la

cinquième génération. Sorti au festival de Berlin en

février 2005, il a été couronné de l’Ours

d’argent/Grand prix du jury.

Une

histoire de rêves frustrés

Le film

raconte l’histoire de trois enfants d’une famille

pauvre d’une petite ville du Henan, à la fin des

années 1970 et dans la première moitié des années

1980, c’est-à-dire au tout début de la période

d’ouverture après la mort de Mao. Elle se déroule

donc en trois parties, reliées entre elles par une

scène récurrente qui montre la famille en train de

manger.

Le film

commence par la sœur cadette, pleine de vitalité et

d’entrain, la tête pleine de rêves qu’elle vit comme

elle peut : en traînant |

|

Le paon (Peacock) |

derrière sa

bicyclette un immense parachute troué en s’imaginant être la

parachutiste qu’elle ne sera jamais, mais qu’elle rêve

d’être par amour pour un parachutiste tombé dans un champ,

un beau jour d’été.

|

Le frère aîné |

|

Le frère

aîné, 23/24 ans, a eu, enfant, une maladie qui l’a

laissé légèrement retardé mental ; obèse, incapable

de mener une vie normale, il est constamment la

cible de plaisanteries autour de lui et l’objet des

attentions familiales.

Quant au

petit frère, 17/18 ans, qui est aussi le narrateur,

c’est un enfant timide et renfermé, qui a honte de

son frère aîné et que son père finit par mettre à la

porte. Il reviendra marié, avec une chanteuse plus

âgée que lui. |

Finalement, c’est

le frère aîné qui aura le sort le plus heureux, montrant

qu’il n’était pas si attardé que l’on pensait et réussissant

à monter une petite affaire familiale en surfant sur la

vague de la réforme économique : image vaguement ironique de

la Chine qui décolle et s’enrichit.

Le film durait à

l’origine près de quatre heures. Réduit à 144 minutes pour

les besoins de l’exploitation en salle, il a souffert des

coupes imposées, la dernière partie, en particulier, qui ne

fait plus qu’une petite demi-heure. Mais il reste une

réussite à tous points de vue.

La vie comme elle

vient

|

Gu Changwei

est ici plus proche des réalisateurs de la sixième

génération que de la cinquième. Il a abandonné les

grandes fresques symboliques des seconds, auxquelles

il a d’ailleurs participé en tant que chef

opérateur, et opté pour une approche réaliste de la

vie quotidienne telle qu’il l’a lui-même vécue, et

donc différente aussi des analyses de l’aliénation

du monde moderne type Jia Zhangke.

Cette

réalité quotidienne est aussi celle qu’a vécue le

scénariste lui-même, Li Qiang (李樯)

(1), qui a situé l’histoire dans son Henan natal, au

nord de la province, exactement, dans le district

d’Anyang (河南安阳).

Gu Changwei

a expliqué qu’il voulait « laisser la vie se

dérouler aussi naturellement que possible »,

privilégiant pour cela une structure en plans

séquences pour coller le plus possible à la vie de

ses personnages, des personnages qu’il a voulus

ordinaires, « comme des milliers d’autres au même

moment ». |

|

Zhang Jingchu dans «

Le paon » |

|

Les deux cadets (Zhang

Jingchu et Lü Yulai) |

|

Mais ce

sont des personnages qui ont des rêves, qui vivent,

adolescents, de ces rêves, jusqu’à ce qu’ils se

fracassent sur la réalité quotidienne de l’âge

adulte. Le seul qui réussit à sortir de la misère

ambiante est celui, justement, qui n’en avait pas,

mais dont l’esprit pratique lui permet de créer une

petite affaire à la mesure de ses ambitions très

pragmatiques. Gu Changwei dresse un portrait lucide

de sa génération, en semblant remiser le rêve au

rayon des accessoires périmés.

|

Ce n’est cependant

qu’une apparence. Le message du film, comme du scénario, est

que «

nombreux sont ceux qui tentent de réaliser leurs idéaux mais

sont frustrés par la réalité. … Ils ne peuvent échapper aux

contraintes exercées par la médiocrité de leur vie ;

néanmoins, leur existence tranquille, mais tenace, est aussi

digne de respect que celle de ceux qui ont accompli des

faits héroïques. »

|

La dernière

séquence est à lire dans cette optique ; elle

retrouve un ton symbolique pour achever le film en

soulignant l’importance des aspirations à un monde

meilleur et de la quête de la beauté dissimulée en

toute chose : c’est le sens de l’image finale d’un

paon révélant in fine les trésors colorés de sa

queue, qu’il tenait obstinément cachés aux yeux de

ses spectateurs. On retrouvera cette idée comme

thème principal du film suivant, « Lichun »

(《立春》). |

|

L’image d’un rêve |

Il est synthétisé

dans la chanson qui est le thème musical du film (3) :

“心比天高,命比纸薄,千金之身落了雀巢”

L’esprit vole plus haut que le ciel, le destin est plus fin

qu’une feuille de papier,

Tout l’or

de l’existence est contenu dans un nid de moineaux.

|

Gu

Changwei se révèle ici réalisateur plein d’humanité.

« Sous les pavés la plage », disait le célèbre

graffiti de 1968. C’est un peu cela, chez Gu

Changwei : la vie ordinaire semble banale, mais la

vie, en elle-même, est formidable. Et ce thème-là

structure toute son œuvre, dont son court métrage de

2012 :

« Long

Tou » (《龙头》).

Un mot sur

les acteurs et la photo

Les acteurs |

|

L’autre image d’un

rêve |

|

Le scénariste Li Qiang |

|

Avec ce

film, Gu Changwei s’est montré remarquable directeur

d’acteurs : acteurs déjà accomplis comme Huang

Meiying (黄梅莹),

grande actrice des années 1980, interprétant la mère

avec une sensibilité retenue, ou acteurs nouveaux

comme Feng Li (冯瓅)

dans le rôle du frère aîné.

Mais « Le

paon » a aussi révélé deux acteurs formés à

l’Institut d’art dramatique, qui feront ensuite une

brillante carrière : Zhang Jingchu (张静初)

dans le rôle de la sœur

et Lü Yulai (吕玉来) dans celui du petit

frère. On a vu la première |

récemment dans

« Aftershock »

(《唐山大地震》) de

Feng Xiaogang (冯小刚),

et le second est devenu populaire grâce à son rôle suivant,

dans

« Le

dernier voyage du juge Feng » (《马背上的法庭》),

en 2006.

Le chef opérateur

Il faut enfin

souligner le travail fait sur la photo, nimbée dans les

brumes du souvenir, en parfaite symbiose avec l’univers de

Gu Changwei et de son scénariste. Elle est signée Yang Shu (杨述), chef opérateur peu prolixe, né en 1963, qui, avant « Le paon », avait

signé en 1997 la photo du second film de

Wang Xiaoshuai (王小帅),

« Frozen » (《极度寒冷》).

Le film (partie A)

Le film (partie B)

Le film (partie C)

Le film (partie D)

Le film (partie E)

Le film (partie F)

Notes

(1) Sorti de

l’institut d’art dramatique en 1992, Li Qiang (李樯)

est devenu scénariste professionnel en 1995.

Il a écrit pour le théâtre et la télévision avant de

se consacrer aux scénarios de cinéma. Il a mis sept ans à

peaufiner le scénario du « Paon » ; il a ensuite également

été le scénariste du second film de Gu Changwei, « Lichun »

(《立春》),

mais aussi du film de 2007 d’Ann

Hui

(许鞍华),

« The Postmodern Life of my Aunt » (《姨妈的后现代生活》).Interviewé

sur Phoenix TV, il a expliqué son style en une phrase : la

réalité est impitoyable, je n’y peux rien (现实是残酷的,我不会慰安).

Mais les

gens simples qui ne laissent aucune trace dans l'histoire

sont les gens avec qui il sympathise… et avec lesquels

sympathise Gu Changwei.

Interview

:

http://www.china.com.cn/chinese/CU-c/1247549.htm

(2) La musique du

« Paon » est signée Peng Dou, qui a également signé celle de

« Together » (《在一起》), le documentaire de

Zhao Liang (赵亮)

qui est l’œuvre « jumelle » du troisième film de Gu Changwei

« Love

for Life » (《最爱》).

La chanson du

« Paon » débute comme une paraphrase du Hongloumeng

(Le rêve dans le pavillon rouge)

|

|