| |

« Sunflower »

de Zhang Yang : le difficile retour du père après la

Révolution culturelle

par Brigitte Duzan, 6 décembre 2017

| |

Sunflower |

|

« Sunflower » (《向日葵》)

est le 4ème long métrage de

Zhang Yang (张扬). Coproduction du Studio de Pékin (et Han Sanping

韩三平)

et de Ming Productions (et Peter Loehr)

,

le film a obtenu les Coquilles d'Argent du meilleur

réalisateur et de la meilleure photographie

au festival

de San-Sebastian en 2005.

Le film est une

évocation pleine de sensibilité des difficultés rencontrées

par une famille pékinoise pour retrouver sa dynamique après

la Révolution culturelle, après six ans de

séparation pendant lesquelles le père était emprisonné ; il

montre ensuite leurs efforts pour s’adapter aux mutations de

la société et de la politique, et

il est

d’autant plus attachant qu’il est partiellement

autobiographique.

Un scénario en

trois parties

|

Après en avoir mûri le projet pendant dix ans, Zhang

Yang a mis quatre ans à réaliser le film, de

l’écriture du scénario à la fin du tournage.

L’histoire

couvre la période allant de 1976, au lendemain de la

mort de Mao et de la chute de la Bande des quatre, à

1999, le tournesol du titre revenant régulièrement

comme thème symbolique spatio-temporel, symbole de

la cour du hutong familial, donc de la ville

traditionnelle en train de disparaître, avec la vie

qui lui était liée.

Le scénario est l’œuvre de

Cai Shangjun

(蔡尚君)

et de Huo Xin (霍昕),

deux membres de l’équipe initiale de quatre

scénaristes qui ont travaillé sur le scénario des

deux premiers longs métrages de

Zhang Yang

en 1997 et 1999

.

Portrait

des tensions entre deux générations |

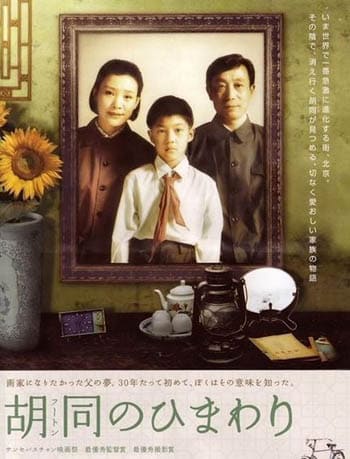

|

L’affiche japonaise |

1. 1976

Le film débute avec

la naissance,en 1967, de Zhang Xiangyang (张向阳),

appelé Tournesol. 1967 est également la date de la naissance

de

Zhang Yang, tout comme du producteur Peter

Loehr. Le film a donc dès l’abord valeur symbolique, comme

peinture de la vie d’une génération.

|

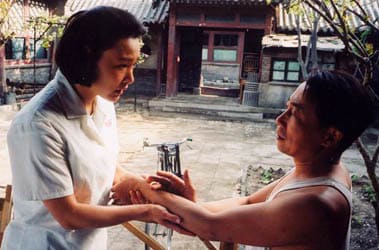

De g. à droite : Zhang

Yang, Joan Chen et Sun Haiying |

|

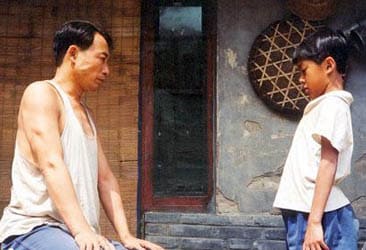

Ce n’est cependant qu’une

introduction. La première partie se passe en 1976,

quand le peintre Zhang Gengnian revient chez lui

après six ans en camp "de rééducation", et retrouve

sa femme Li Xiuqing, et son fils Xiangyang qui a

donc huit ans. Il revient cependant handicapé : il a

les mains abîmées par les tortures subies, et ne

peut plus peindre

.

Il

reporte donc sur son fils ses rêves d’artiste.

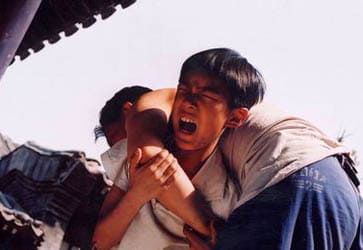

Xiangyang,

lui, a l’habitude de n’avoir |

aucune discipline,

aucune contrainte, et accueille son père comme un étranger,

en lui lançant des pierres. Mais son père l’oblige à se

remettre au dessin pendant que ses copains jouent ou vont au

cinéma.

2.

1987

|

Xiangyang a

dix-neuf ans. Il est devenu un très bon peintre, et

son père trouve même qu’il a plus de talent que lui.

Mais Xiangyang tombe amoureux et délaisse la

peinture. Quand il veut quitter la ville pour suivre

la jeune femme, cependant, son père s’y oppose.

3.

1999

Douze ans

plus tard, Xiangyang a trente ans.Il est marié avec

Han Jing (韩静),

mais ne se sent pas encore suffisamment murs pour

avoir des enfants, ce qui est considéré comme une

véritable trahison par les parents de Xiangyang, une

frustration de leurs rêves de descendance.

Le heurt

déterminant entre père et fils intervient alors que

Xiangyang a invité son père à une exposition de ses

tableaux…. |

|

Fleurs de pourpier |

Portrait de chaque

époque

|

La bande de gamins |

|

Au-delà de

la relation tumultueuse entre le père et son fils,

le film est aussi le portrait de la ville autour

d’eux, et un tableau indirect de l’évolution de la

société et de la vie en Chine pendant les vingt

années suivant la fin de la Révolution culturelle.

On a d’abord une évocation du

tremblement de terre catastrophique qui a précédé la

mort de Mao, le 28 juillet 1976, comme marqueur de

cette année-charnière de l’histoire contemporaine

chinoise

.

La |

famille en réchappe et ils vont vivre

sous une tente avec d’autres familles du voisinage, montrant

la solidarité dans la société de l’époque. En même temps,

c’est aussi le moment où le père découvre qu’il a été trahi

par son meilleur ami.

|

Dans les

années 1990 ensuite, Xiuqing fait preuve du

caractère combatif nécessaire pour obtenir un

appartement moderne. Là encore, il s’agit d’un trait

caractéristique de l’époque, que l’on retrouve dans

la littérature.

Le film

s’achève sur une scène tout aussi caractéristique de

la vie à Pékin, cette fois à l’époque moderne : des

personnes âgées se réunissent dans un parc pour

danser, faire de la gymnastique et se distraire

ensemble. |

|

Le retour du père |

Partiellement

autobiographique

|

Blessures |

|

Zhang Yang

n’a réussi à réaliser « Sunflower » qu’en 2005, mais

cela faisait dix ans qu’il y pensait. C’est en fait

un tableau indirect de l’influence qu’a exercée son

père sur sa propre destinée de réalisateur. Zhang

Yang avait treize ans quand son père, le réalisateur

très connu

Zhang Huaxun (张华勋),

l’a emmené au Sichuan sur le tournage de son film

« Le Bouddha mystérieux » (《神秘的大佛》). Un an plus tard, lui et un ami ont joué les petits enfants de

l’empereur dans un film italien tourné en Chine sur

Marco Polo. |

|

Ce sont deux expériences dont Zhang Yang a gardé des

souvenirs agréables, l’une parce qu’il s’agissait

d’un film de wuxia, donc assez amusant,

l’autre parce que le fait d’avoir été acteur dans un

film a fait de lui une vedette auprès de ses

camarades de classe. Il ne semble pas qu’il y ait eu

entre son père et lui la tension qu’il dépeint dans

le film. En fait, à la fin de ses études

secondaires, ses parents voulaient qu’il fasse des

études scientifiques, et c’est lui qui a préféré

poursuivre des études artistiques, et devenir

réalisateur comme son père. |

|

Reprise en main |

Un jalon dans la

carrière de Zhang Yang

Filmé en numérique

|

Sun Haiying et Joan

Chen |

|

« Sunflower » est aussi une expérience au niveau de

la photographie. Il a été filmé en numérique, à la

suite de l’expérience faite

avec le

court métrage précédent, tourné en 2002 : « Fleurs

de pourpier » ou « Sun Plant » (《太阳花》),

sur un scénario de Zhang Yang et Huo Xin.

|

|

La photographie est signée Jong Lin, ou Lin

Liang-chung (林良忠),

chef opérateur d’origine taïwanaise qui a commencé

sa carrière avec

Ang Lee (李安),

pour ses trois premiers films, réalisés de 1992 à

1994, et qui a ensuite travaillé avec

Peng Xiaolian (彭小莲)

en 1998 pour

« Once Upona Time in Shanghai » (《上海纪事》).

La photographie a été primée à San Sebastian,

pourtant Zhang Yang ne |

|

Père et ado |

s’est pas montré enthousiaste : « Le numérique est mieux

adapté aux documentaires. A moins que je tombe sur un

scénario adapté, ou un contexte qui le justifie, je ne pense

pas tourner un autre film en numérique, » a-t-il déclaré à

la sortie de « Sunflower ».

Réminiscences de théâtre

En fait, ce n’est pas la photo le plus remarquable, dans

« Sunflower », mais bien plutôt l’interprétation, qui

rappelle la prédilection de Zhang Yang pour le théâtre. Les

acteurs sont particulièrement bien choisis, en particulier

ceux interprétant le fils à des âges différents, le petit

Zhang Fan ayant même un faux-air du réalisateur.

Interprètes

Sun Haiying

孙海英

dans le rôle de Zhang Gengnian

张庚年

Joan

Chen

陈冲

son épouse Li Xiuqing

李秀清

Liu Zifeng

刘子枫

son

meilleur ami Lao Liu老刘

Zhang Fan

张凡

son fils Zhang Xiangyang

张向阳

(8 ans)

Gao Ge

高歌 -

-

(19 ans)

Wang Haidi

王海地 -

-

(30 ans)

Liang Jing

梁静 Han

Jing

韩静,

épouse de Zhang Xiangyang

Musique : Lin Hai

|

|